Как помочь ребенку с дисграфией: упражнения и советы

Как помочь ребенку с дисграфией: упражнения и советы

СОДЕРЖАНИЕ

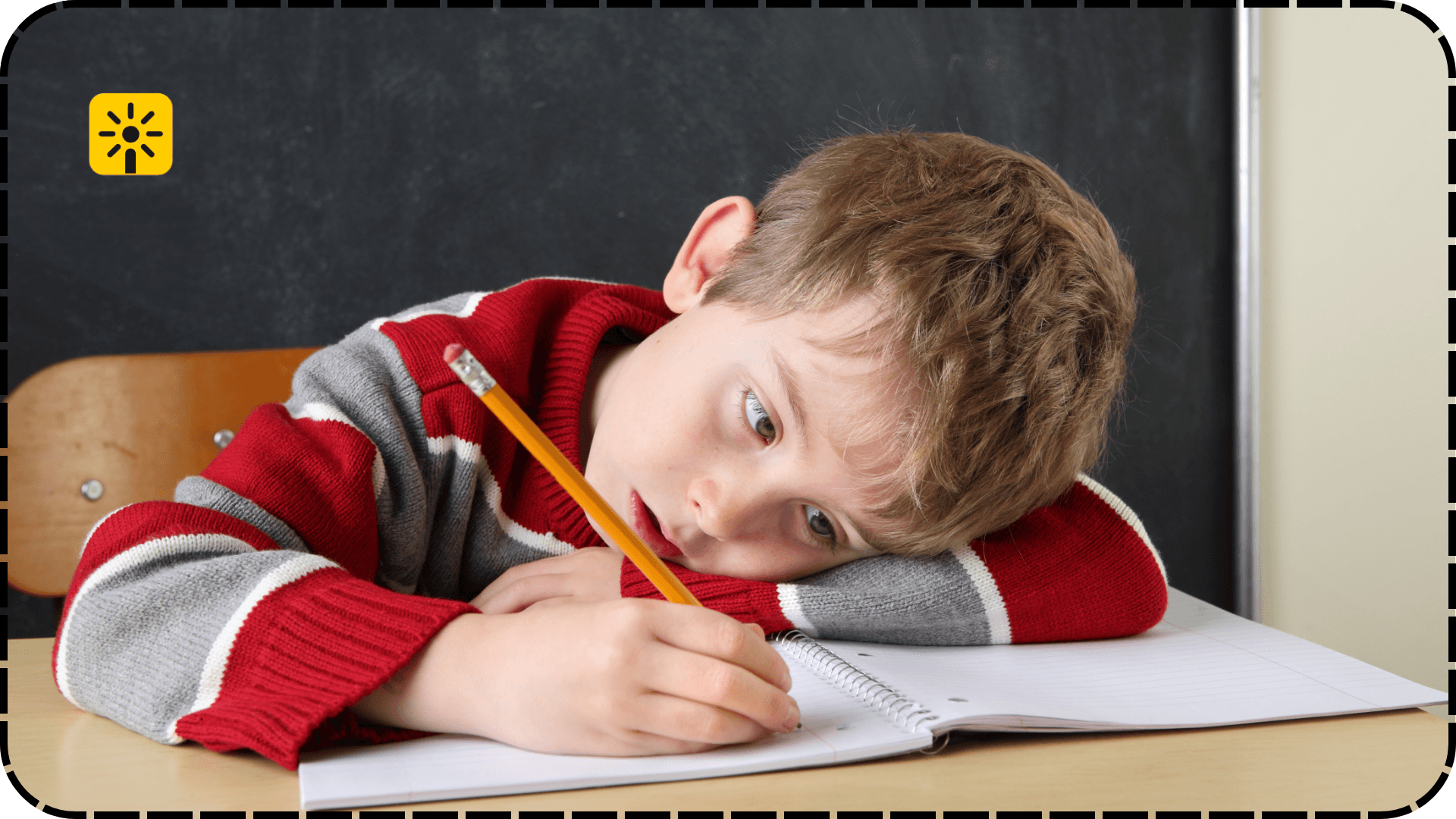

Наступил долгожданный день 1 сентября, и вы радуетесь, что стали родителями школьника, но не проходит и пары месяцев, и вдруг обнаруживается, что у него не получается читать и писать наравне с одноклассниками — школьные методики обучения будто не действуют! При этом с остальными предметами ребёнок справляется на «ура», а значит, говорить об отставании в развитии не приходится.

Не впадайте в панику: скорее всего особенность вашего ребёнка называется дисграфией, она хорошо поддаётся коррекции, и мы расскажем о ней подробно, и подскажем, что могут предпринять родители, чтобы устранить проблему на ранних этапах.

Что такое дисграфия, и каковы основные признаки дисграфии у школьников?

Дисграфия — это нарушение неврологического характера, выражающееся проблемах с почерком, освоением навыков письма, правописания, чтения, и установлением связи между произносимыми звуками и формой букв.

Дисграфию иногда путают с плохим почерком ребёнка, а потому нередко не уделяют проблеме достаточного внимания. А эти понятия не тождественны! Родителям следует понимать, что научение письму — сложный комплексный процесс, который требует освоения малышом перцептивных (восприятие и распознавание объектов), когнитивных, языковых, нейромышечных и моторных навыков, их координации и доведения до автоматизма. При дисграфии вышеперечисленные системы работают рассогласованно.

В большинстве случаев заподозрить дисграфию у ребёнка можно практически сразу после поступления в первый класс, когда детей начинают обучать письму в прописях. Если родители сами или с помощью школы раннего развития учат дочку или сына читать и писать в дошкольном возрасте, то проблема может стать очевидной и раньше.

Основные признаки дисграфии у школьников:

ребёнок не успевает писать слова и буквы наравне с одноклассниками;

почерк первоклассника неразборчив, хаотичен;

ученик, дописывая предложение, забывает содержание его начала;

письмо требует больших физических и умственных усилий;

в словах наблюдаются пропуски;

школьник не может написать слово или предложение под диктовку;

учащийся испытывает сложности с прочтением написанного текста;

малыш жалуется, что ему очень трудно даётся письмо.

Виды дисграфии

Различают:

Дисграфию, вызванную нарушениями лингвистического анализа и синтеза. Она по статистике встречается у детей наиболее часто, и проявляется в виде:

отделения приставок на письме и обратной ситуации — присоединения предлогов к слову («при шел», «вдоме»);

повторного написания одного и того же слова или буквы в слове («гогора» вместо «гора»);

смешения слогов из разных слов — контаминации («лира пастёт» вместо «липа растёт»);

неполного написания слова («какад»»вместо «какаду»);

оставления буквенных и слоговых пробелов в словах («пичка» вместо «птичка»);

перестановки букв («маишна» вместо «машина»);

добавления к слову лишних ненужных букв («полллёт» вместо «полёт»): часто происходит, когда ребёнок долго повторяет в уме звук прежде чем написать соответствующую ему букву.

Дисграфию оптическую, связанную с проблемой распознавания букв и их письменного воспроизведения (нарушение зрительного анализа и синтеза). При оптической дисграфии ребёнок:

не всегда дописывает буквы (например, вместо«Ж» пишет «Х»), поскольку не понимает, какое количество палочек нужно писать;

пишет некоторые буквы в зеркальном отражении («Ʞ» вместо «К»);

частично пропускает на письме элементы букв в месте их соединения с другой буквой с аналогичным элементом («иило» вместо «шило»);

дописывает лишние детали к буквам, что хорошо заметно в прописном тексте («ШШ» вместо «М»).

Артикуляционно-акустическую дисграфию, при которой ребёнок делает ошибки в произношении звуков, и воспроизводит их (ошибки) на письме (например, школьник не может произнести звук «Р», и вместо «разрыв» пишет «лазлыв»). Его письменная речь является повторением устной. Справиться с данным видом дисграфии у детей невозможно без предварительный коррекции произношения.

Дисграфию аграмматическую, возникающую из-за сложностей, связанных с освоением правил грамматики и согласования слов. Дети с аграмматической дисграфией:

пишут слова и словосочетания рассогласованно с окончаниями и родом слов («высокий девочка» вместо «высокая девочка»);

в предложении не согласуют глаголы со временем («собака лает вчера» вместо «собака лаяла вчера»);

не понимают смысла изменения слов по падежам («Индус катается на слоном» вместо «Индус катается на слоне»).

Аграмматическую дисграфию зачастую диагностируют позднее других разновидностей нарушения, т. к. чаще всего её признаки начинают проявляться у детей примерно к третьему классу, когда основной навык письма сформирован, и ученики приступают к изучению грамматического строя речи.

Акустическую дисграфию, выражающуюся в замене на письме звуков, близких по звучанию при сохранении верного устного произношения. Ребёнок:

смешивает звуки-аффилиаты (вместо «Ч» пишет «ТЬ»);

заменяет свистящие звуки на шипящие и наоборот (вместо «С» пишет «Ш» и др.);

меняет звонкий звук на глухой на письме (вместо «баран» пишет «паран», вместо «сладкий» — «слаткий»);

обозначает на письме мягкие звуки как твёрдые, а твёрдые, как мягкие («лёт» вместо «льет», «лесьной» вместо «лесной»).

Причины и диагностика дисграфии

Дисграфия у детей может возникать вследствие как органических поражений ЦНС, так и из-за социально-психологических факторов. К физиологическим причинам дисграфии относят:

длительную интоксикацию во время болезни; перенесённые в раннем возрасте вирусные и бактериальные инфекции;

черепно-мозговые травмы;

расстройства аутистического спектра;

менингит;

нарушения во внутриутробном развитии; травмы во время родов;

энцефалит;

соматические заболевания, провоцирующие торможение развития мозговых центров, ответственных за научение письму и чтению, и психических функций.

Среди социально-психологических факторов, способных спровоцировать дисграфию, называют:

воспитание в билингвальной семье, когда родители и родственники используют в повседневном общении два и более языка (в этом случае мы рекомендуем почитать статью об орфоэпии и ее нормах, т. к. научиться писать верно становится проблемой без правильного произношения; педагогическую запущенность (ребёнку уделяют мало внимания, и почти не разговаривают с ним);

детскую гиперактивность;

синдром дефицита внимания;

замкнутость и необщительность ребёнка;

психологические травмы, в том числе связанные с насилием.

Справиться с дисграфией самостоятельно без помощи специалиста ребёнок едва ли сможет. Поэтому, дорогие родители, если вы заметили у первоклассника нарушение письма или жалобы на то, что ему очень тяжело писать в классе вместе с другими детьми, не затягивайте с визитом к логопеду. Он в первую очередь опросит вас и ребёнка, выслушает жалобы и проведёт диагностику, которая позволит выявить вид дисграфии и её причину. В рамках диагностики ребёнку предложат написать:

специально предназначенный для диагностики текст; ряд отдельных букв;

слова с разными по структуре слогами под диктовку (когда ребёнок не видит изображений букв, и должен написать слово на слух);

текст, уже написанный от руки или напечатанный на компьютере.

Как помочь ребенку с письмом: корректирующие упражнения при дисграфии для домашних занятий

Занятия с логопедом и использование профессиональных логопедических методов при дисграфии не отменяет необходимости регулярных домашних занятий с ребёнком, направленных на развитие нейропсихических функций и отделов мозга, регулирующих навык освоения письма. В программу коррекции включают как упражнения, связанные непосредственно с письмом и чтением,так и телесные практики, развивающие мелкую моторику и координацию. О том, как научить ребенка делить слова на слоги и ставить ударение читайте в статье

Полезные упражнения при дисграфии:

Жонглирование. Купите ребёнку небольшого размера мячики, и поиграйте с ним в иллюзионистов. Вспомните, как ловко фокусник подбрасывал мячики на арене цирка, когда вы посещали представление вместе с ребёнком, и предложите ему научиться жонглировать. Поочерёдное и одновременное подбрасывание предметов способствует скоординированной работе обеих рук — умение, которое необходимо для обучения письму (одной рукой ребёнок пишет, а другой удерживает лист бумаги или тетрадь).

Написание текста с проговариванием с акцентом на слабые доли. Для выполнения упражнения необходимо взять абзац текста из книги или учебника и предложить ребёнку переписать его в тетрадь, проговаривая каждое слово вслух и выделяя большими буквами на письме те звуки, которые при обыденном произношении произносятся вскользь или нечётко. К таким звукам относятся:

гласные в безударном положении;

согласные на конце слова;

согласные, стоящие перед глухим согласным звуком. Например: «ЩЕноК зАБЕжал в кУстЫ и СпРятАлсЯ». В жизни мы говорим: «Щинок забижал ф кусты и спряталса»).

Десятипальцевый метод печати на клавиатуре. Упражнение помогает ребёнку научиться связно мыслить, и вербально и письменно выражать свои мысли — процесс, который может быть нарушен у детей-дисграфиков из-за того, что им во время письма приходится смещать фокус внимания на то, чтобы правильно вывести буквы на бумаге. Также печатание развивает координацию и мелкую моторику.

Работа с пропусками букв. Перед ребёнком лежит заранее напечатанный текст, в словах которого пропущены некоторые (проблемные для ребёнка) буквы.

Задача: писать буквы в месте пропуска, используя сначала текст-подсказку, где все буквы стоят на своих местах, а затем, по мере формирования понимания правильного написания слов, текст-подсказку можно убирать. Упражнение развивает зрительную память (ребёнок запоминает,как пишутся те или иные слова) и моторику письма (рука «помнит», как правильно выводить каждую букву). Например: «Лв уидл сона, и пожл з др_во» («Лев увидел слона, и побежал за дерево»).

Рисование узоров и лабиринтов на бумаге. Упражнение сначала можно выполнять с помощью специальных картинок с заданиями, где ребёнку необходимо провести витую неотрывную линию карандашом или фломастером по уже намеченному контуру. В дальнейшем он может самостоятельно рисовать лабиринт. Очень важно, чтобы в процессе выполнения задания ребёнок не отрывал карандаш от бумаги, менял положение руки, а лист или тетрадь при этом находилась зафиксированном положении. Рисование лабиринтов учит ребёнка-дисграфика регулировать силу нажима карандаша или ручки на бумагу, способствует развитию моторики предплечья и плеча.

Рисование букв на теле. Упражнение помогает подключить тактильные ощущения к процессу понимания формы и написания букв. Взрослый рукой рисует контур буквы, например, на спине ребёнка (там, где он не может видеть), а последнему нужно определить, какая это буква, и написать её уже самостоятельно в тетради. Выполнение задания позволяет не просто визуально увидеть контур букв, но и почувствовать их на уровне тела, и быстрее запомнить манеру написания.

Сбор пинцетом мелкого драже с поверхности. Упражнение позволяет научить детей правильно держать ручку, регулировать силу захвата и нажим во время письма за счёт развития силы пальцев. Для того, чтобы игра была интересной ребёнку, придумайте сюжет.

Например, мы оказались на территории завода, где разлилась ртуть. Чтобы спасти город и его жителей от заражения отважному спасателю, роль которого отводится ребёнку, необходимо с помощью пинцета собрать все ртутные шарики в контейнер. В качестве «ртутных шариков» используйте драже аскорбиновой кислоты или конфеты. Игру можно распространить и на реальную жизнь в другой вариации, например, пойти с ребёнком в японский ресторан или заказать суши, и есть их специальными палочками: но перед этим их нужно захватить, окунуть в соус, и только затем съесть.

Рисование и лепка из пластилина крупных букв. Если ребёнку трудно запомнить верное написание букв, ограничения по их размеру, заданные в классических прописях, только создают дополнительную сложность, к которой ученик пока не готов. Предложите ему во время отдыха на пляже рисовать буквы рукой или палочкой на песке. Во время принятия ванны можно рисовать буквы на кафельной плитке мыльной пеной, а на занятиях рисованием использовать пальчиковые краски для начертания крупных букв на весь лист, или же купить ребёнку пластилин, и дать задание слепить из него буквы и составить из них слово.

Письмо под диктовку. Диктант для ребёнка-дисграфика может казаться непосильной задачей, но, если писать его медленно, ребёнок вскоре научится воспроизводить буквы и слова на бумаге на слух. Не спешите! Изначально на написание текста из 150-180 слов следует отводить не менее 60-80 минут рабочего времени. Перед тем, как начать диктовать текст:

прочтите его вместе с ребёнком, убедитесь что он примерно понял его смысл;

прочитайте первое предложение отдельно;

попросите ребёнка назвать знаки препинания в нём и их количество, и проговорить по буквам самые длинные и сложные слова;

прочитайте предложение ещё 1-2 раза;

продиктуйте его ребёнку медленно, по частям, стараясь полноценно выговаривать все звуки.

Игра в корректора. Создайте игровую ситуацию, где ребёнку нужно откорректировать текст. Возьмите абзац из скучной инструкции или научной статьи (важно, чтобы содержание текста не отвлекало ученика), и дайте ребёнку задание найти в тексте определённую букву (например, букву «Т») во всех словах , и зачеркнуть её. Постепенно усложняйте задачу, давая ребёнку задание находить похожие буквы в словах, которые сложны для его восприятия и написания (например, буквы «И» и «Ш»). Принципиально важно, чтобы ребёнок не читал буквы, а отыскивал их по внешнему виду. Упражнение отлично зарекомендовало себя при коррекции оптической дисграфии.

Составление предложений из слов на карточках. Напишите на отдельных карточках по одному слову в нужном роде, числе и падеже, которые являются частью предложения, и перемешайте карточки на столе. Ребёнку нужно собрать из карточек предложения, сначала выложив их на столе в правильной последовательности, а затем записать в прописях или на листе бумаги.

Замена букв в словах с отслеживанием, как изменяется значение слова. Для составления задания сделайте сами или купите карточки, где будут написаны слова, в которых при замене одной буквы получается абсолютно другое слово с иным значением, и положите на стол карточки с отдельными буквами. В задачу ребёнка входит найти для каждого слова подходящую для замены букву и перекрыть ею букву на карточке. Примеры слов: «лоза-роза» (меняем «Л» на «Р», и из названия побега растения получаем название цветка), «вор-бор», «дело-дуло», «код-кот», «кровь-бровь», заем-заём и др. Когда ребёнок справится с заданием, обязательно предложите ему записать оба слова в тетрадь и объяснить, чем они отличаются.

Устный рассказ связных историй. Дисграфия часто бывает связана ещё и с проблемами организации мыслительного процесса у ребёнка, и затруднением перевода мыслей в слова. Суть упражнения заключается в том, что ребёнок регулярно (например, в конце каждого дня) рассказывает родителям вслух непридуманную историю из жизни, следя за тем, чтобы сохранялась последовательность описания событий. Не нужно придумывать ничего сложного. Возьмите за правило каждый день расспрашивать школьника о его прошедшем дне, помогайте ему вернуться к хронологии повествования, если он сбивается, и постепенно качество рассказа будет расти.

Отделение слов в предложении. Запишите текстовое предложение без пробелов и дайте ребёнку задание разделить слова. Выглядеть оно может следующим образом: «Ёжикзарылсявлиствупрячасьотлисы» («Ёжик зарылся в листву, прячась от лисы»).

Занятия пальчиковой гимнастикой. Перед уроками письма целесообразно провести 5-7 минутный сеанс пальчиковой гимнастики, в ходе которого ребёнок совершает разнообразные движения кистями рук и пальцами. Особенно полезно совершать отличные движения пальцами правой и левой рук. Например, одновременно сгибать безымянный палец левой руки и выпрямлять большой на правой руке. Упражнение развивает мелкую моторику и учит координировать движения рук.

Работа с почерком дисграфика

У детей с дисграфией часто возникают сложности с чётким написанием букв: почерк неразборчивый, буквы разных размеров, а строчка постоянно съезжает с намеченной строки. Многие родители стремятся сразу научить ребёнка писать красиво. Делать этого не нужно. Красота почерка придёт потом. На начальном этапе важно, чтобы школьник чётко вырисовывал буквы. В этом отношении размашистый крупный почерк предпочтительнее т. н. бисерного. Чтобы достичь чёткости почерка ученика:

давайте ему ежедневное задание по переписыванию текста: 2-3 строчки максимум в тетради в клеточку с условием, что каждая буква должна занимать полностью одну клеточку;

занимайте его раскрасками, используя различные принадлежности (ручки, краски, карандаши, фломастеры, мелки): раскрашивать нужно в различных техниках, например заштриховывать рисунок, чтобы линии штриховки не выходили за его границы;

работайте над почерком по специальным прописям и на разлинованной бумаге, чтобы ребёнок учился регулировать размер букв и их наклон;

вырезайте из бумаги фигурки, создавайте аппликации для работы над мелкой моторикой и пространственным мышлением, постепенно делая контур фигур более витиеватым и сложным;

делайте срисовки по копировальной бумаге и рисунки по клеточкам, которые научат школьника проводить ровные и закруглённые линии, рисовать углы;

учите ребёнка писать пером и чернилами, как в старые времена: в отличие от шариковых и гелевых ручек письмо пером требует внимательности, аккуратности, нахождения нужного положения руки, нажима и наклона букв.

Как правильно подобрать письменные принадлежности для детей с дисграфией?

Комфортные в работе принадлежности для письма — одно из важнейших условий успешной борьбы с дисграфией. В идеале хорошо, если для каждого вида занятий у школьника будет собственный набор:

фломастеров и цветных карандашей для рисования и раскрашивания;

пальчиковых красок;

акварельных красок для уроков рисования;

грифельных карандашей и шариковых ручек для занятий письмом;

комплект из пера, чернильницы и промокательной бумаги для работы над чёткостью и качеством почерка.

Для тренировки письма лучше всего выбирать ручки с классическими синими чернилами. Модные разноцветные оттенки подойдут разве что для подчёркивания важных фрагментов написанного текста, потому что яркие цвета раздражают и быстро утомляют глаза, снижают концентрацию и отвлекают ребёнка от процесса прописывания букв.

Очень важно и качество поверхности карандаша или ручки. Письменные принадлежности с резиновой вставкой на месте захвата пальцами с ребристой или пупырчатой текстурой массируют подушечки пальцев ребёнка, стимулируют работу мозговых центров в процессе письма.

Для удобства захвата сразу тремя пальцами рекомендуется выбирать карандаши и ручки с тремя гранями на корпусе. Тройное сечение позволяет ребёнку прочнее фиксировать предмет в руке, а стабильное его удержание создаёт условия для скорейшей выработки ровного красивого почерка.

Из современных девайсов детям с дисграфией будут полезны наклонные дисплеи, которые создают изображение в наклоне для письма или чтения, и ребёнку будет проще привыкнуть к тому, что буквы следует писать под определённым углом.

Каким образом образовательная платформа iSmart помогает развивать навыки письма и чтения?

Устранение дисграфии у детей — системный многофакторный процесс, который требует комплексного формирования навыков, включающих мелкую и крупную моторику, когнитивные способности, воображение, логику, координацию, пространственное мышление, мускульную силу, креативность. Чтобы создать условия для развития и синхронизации работы мозговых структур, ответственных за умение писать и читать, детям необходимо включать в тренинг различные типы «зарядки для ума».

Образовательная платформа iSmart предлагает пользователям систематизированную, внесенную в Реестр российского ПО (реестровая запись №22517 от 14.05.2024) интерактивную базу знаний, где каждый ребёнок может заниматься по собственному плану в зависимости от личных целей и потребностей.

Сервис предлагает:

более 300.000 заданий по всем школьным дисциплинам в рамках программы с 1 по 11 классы («Каталог заданий»);

онлайн-курс по обучению детей программированию на языке Python;

обучающий раздел СПО для учеников с особыми потребностями;

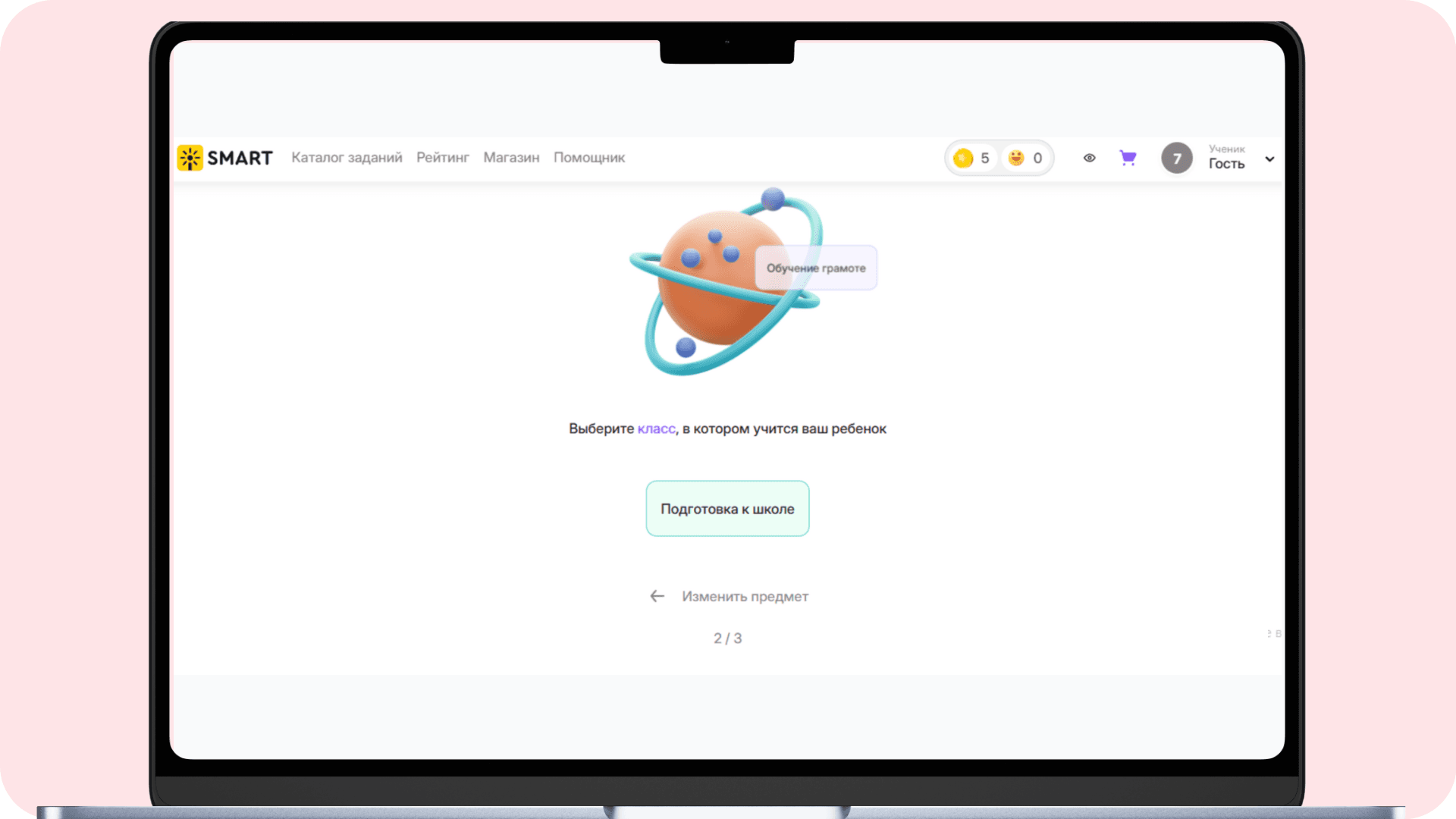

раздел «Подготовка к школе», где дети, столкнувшиеся с проблемой дисграфии, могут выбрать подраздел «Обучение грамоте», и начать «прокачивать» свои навыки письма и чтения в дополнение к практическим занятиям с прописями.

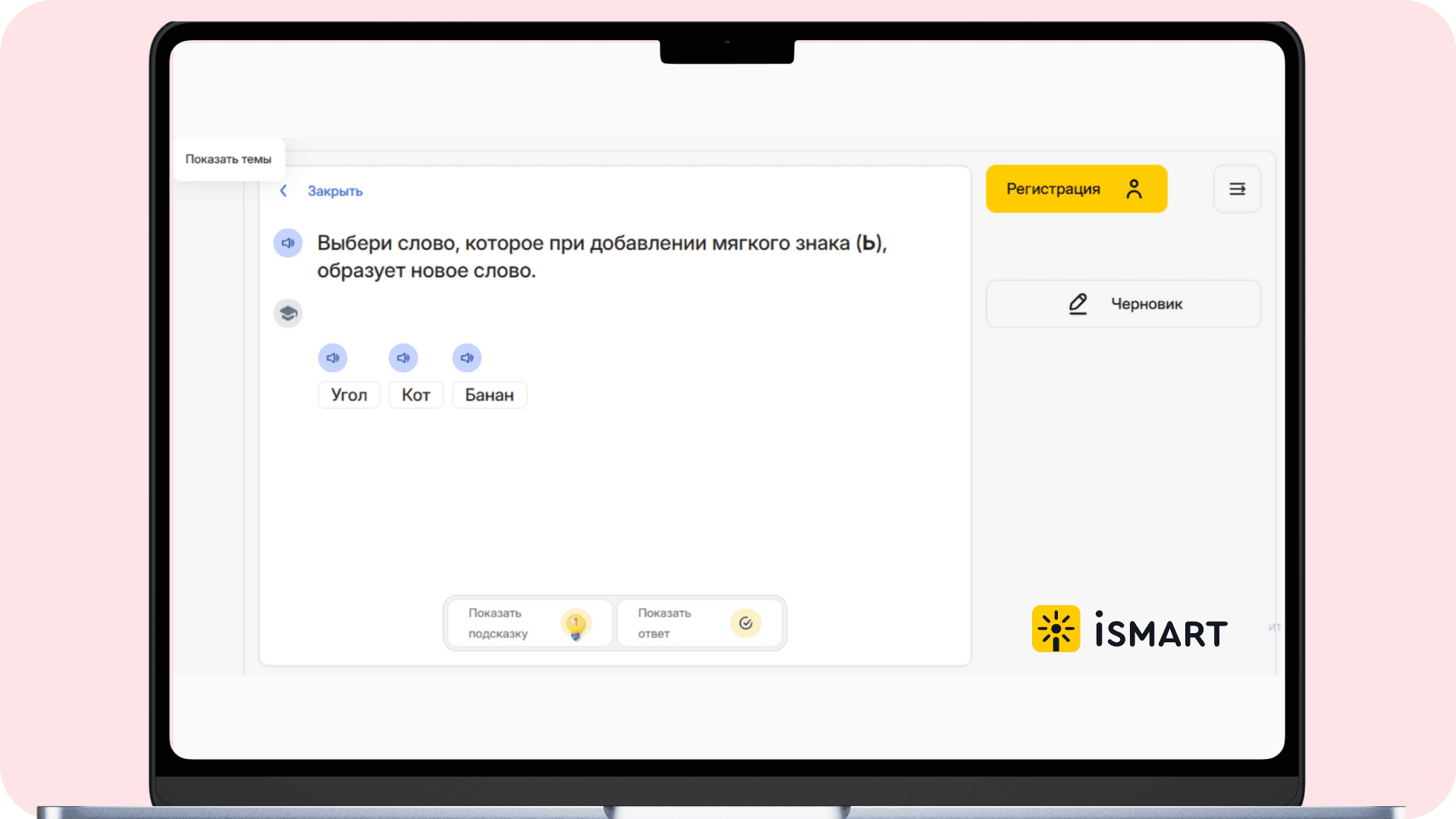

В разделе «Подготовка к школе» мы выбираем подраздел «Обучение грамоте», тему «Читаем сами», подтему «Составление слов из букв» и получаем задание.

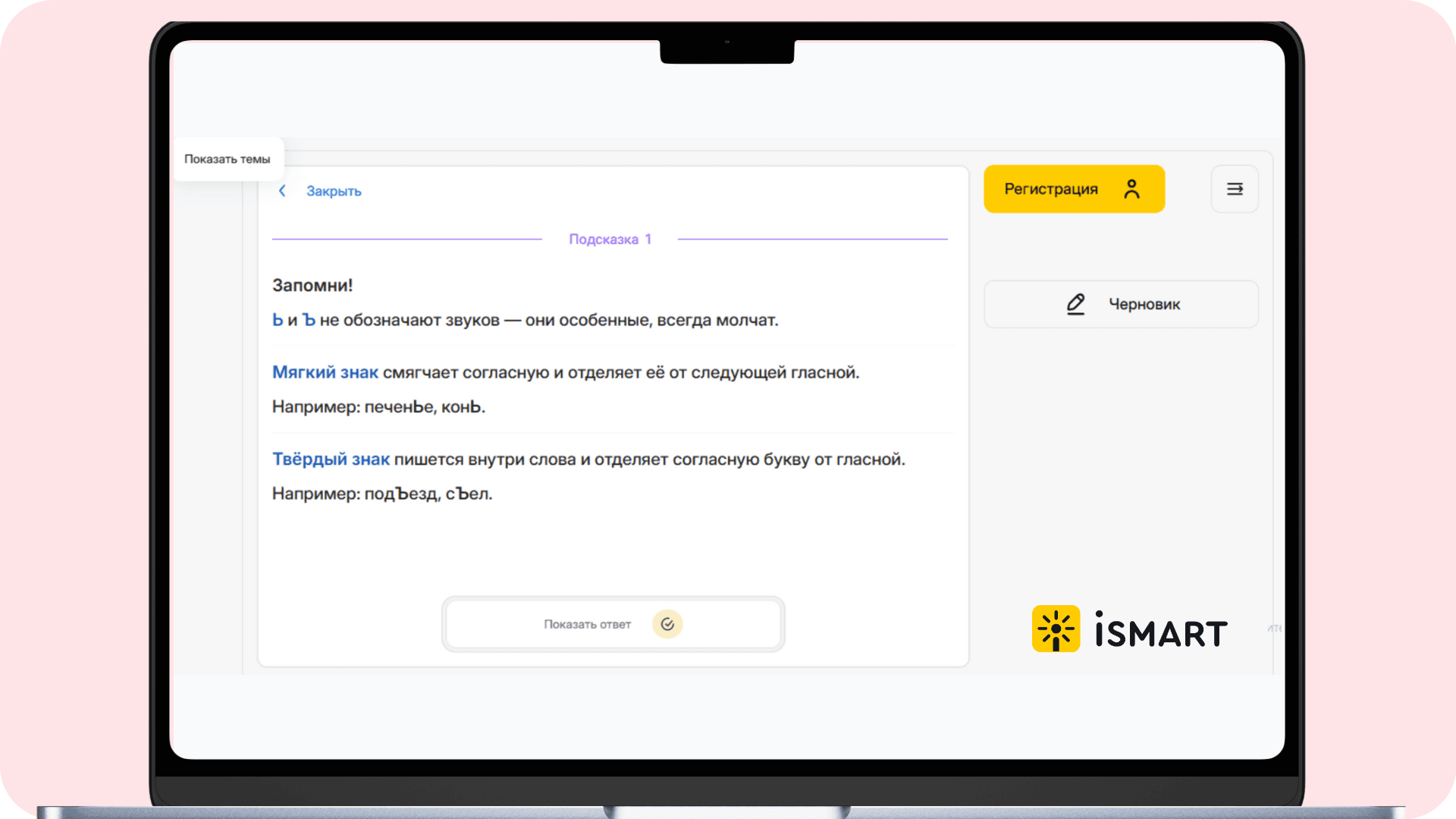

Прослушайте аудио, в котором прочитываются слова, а затем пусть ребёнок перечитает каждое из них, произнося конечный звук мягко. Какое слово поменяло своё значение? Если ученик затрудняется ответить или даёт неверные ответы, предложите посмотреть подсказку, которая поможет ему сориентироваться.

Вернитесь к заданию и нажмите на правильный ответ. Он выделится жёлтым прямоугольным контуром, после чего нажмите «Показать ответ», чтобы убедиться в верности принятого решения, и «Подтвердить ответ». При правильном решении платформа автоматически переведёт ученика к работе над следующим заданием. Проверить уровень грамотности и знаний в целом у учеников младших классов можно с помощью диагностики знаний.

Задания на платформе iSmart снабжены многоступенчатой системой подсказок, которая исключает саму возможность, что ребёнок не выполнит задание (иногда не с первого раза, но тема будет усвоена). Сервис регулирует доступ к заданиям самостоятельно: ученик не может перейти к следующей пока предыдущая задача не решена. Продуманная детскими психологами и педагогами система поощрений поддерживает мотивацию ребёнка продолжать работу на платформе (рост рейтинга и игровые бонусы — смарткойны, которые начисляются школьнику за каждое правильно выполненное задание с возможностью их использования в игровых активностях на iSmart).

Ознакомиться с возможностями iSmart можно в тестовом режиме без регистрации (выберите задание из любого раздела и попробуйте его выполнить). Для получения полного доступа к функциям платформы вам необходимо зарегистрироваться: весь процесс занимает не более 5-10 минут:

Нажмите на «Вход или регистрация» в правом верхнем углу.

Введите адрес вашей электронной почты и сеансовый код, который сервис автоматически пришлёт вам для защиты персональных данных.

Создайте родительский профиль в «Кабинете родителя» для отслеживания процесса взаимодействия ребёнка с платформой.

Через вкладку «Мои дети» (слева сверху) добавьте ребёнка, впишите его имя в детский аккаунт, выберите аватар (это будет личная страничка ученика на iSmart ). Готово! Теперь вы можете свободно переходить к «Каталогу заданий», выбирать предмет, ваш класс, тему, подтему, и начинать непосредственную работу с заданиями.

Если вы хотите решить проблему дисграфии у школьника до того как она начнёт оказывать негативное влияние на его успеваемость, платформа iSmart — это то, что способно в разы ускорить процесс за счёт разнообразия мозговой активности при выполнении ребёнком заданий! Не ждите! Нажимайте заветную кнопку «Вход или регистрация» на главной странице iSmart, регистрируйтесь, и включайте задания на грамотность на платформе в свои занятия по коррекции дисграфии! С iSmart ваш успех не за горами!

Читать также